Rettungsdienst aktuell – Themen die den Rettungsdienst, seine Mitarbeiter und Interessierte beschäftigen. Von leitliniengerechter Arbeit bis zur gesellschaftskritischen Diskussion.

Es ist ein Thema, das in den letzten fünf Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und das zunehmend in den Fokus der „fachfremden“ Öffentlichkeit rückt: Gewalt gegen Einsatzkräfte. Behinderung von Rettungsarbeiten.

Und am Ende des Tages steht die Frage im Raum: wie wird der Rettungsdienst eigentlich wahrgenommen?

Was hat sich geändert?

Gewalt gegen Einsatzkräfte ist bei weitem kein neues Thema. Im Prinzip gibt es die Problematik schon immer – weit über Jahrzehnte hinweg. Und dennoch führt es zu immer wieder schockierenden Szenen. Warum?

Zwei Dinge haben sich grundsätzlich geändert – die Quantität und die Qualität der Übergriffe.

Stichwort Quantität

Einsatzkräfte – und auch Rettungskräfte – werden generell öfter Opfer von Anfeidungen, Provokationen, Beleidigungen oder auch körperlichen Angriffen. Was für Polizei und Ordnungsbehörden schon seit längerem trauriger Alltag ist, trifft mittlerweile auch Feuerwehrleute und Rettungsdienstler.

Es beschränkt sich auch längst nicht mehr auf entsprechende Milieus – sprich Suchtkranke oder anderweitig psychisch Kranke – oder soziale Brennpunkte, sondern betrifft praktisch alle Gesellschaftsschichten, Altersstrukturen und Umgebungen. Manche mehr, manche weniger.

Die gutbürgerliche Wohngegend ist pauschal sicher? Kann man im SSS-Schema nicht mehr ad hoc behaupten.

Stichwort Qualität

Das wohl erschreckenste ist allerdings die Qualität der Taten. Es wird nicht nur billigend hingenommen, dass man Personen beleidigt oder nicht unerheblicher Sachschaden entsteht – es wird mittlerweile hingenommen, dass Rettungskräfte schwere Verletzungen erleiden.

„Hingenommen“ ist hierbei bewusst milde gewählt – wer einen entsprechend schweren Gegenstand auf Windschutz- oder Seitenscheibe eines NEF wirft, der beabsichtigt das Ganze. Vorsatz, aus rechtlicher Sicht.

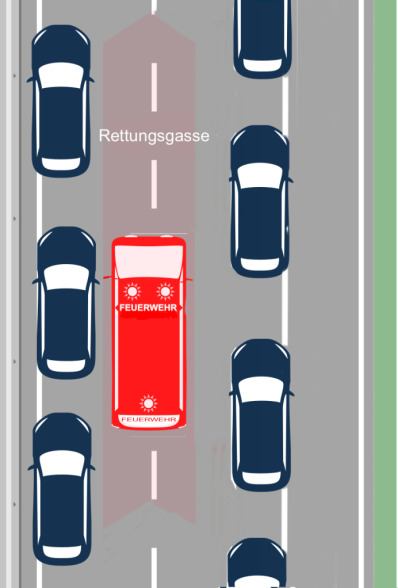

Die Rettungsgasse – missverstanden oder „Wie ein Idiot die Arbeit von Hunderten zunichte macht“

Die Rettungsgasse ist zumindest unter Autofahrern das populärste Thema in Bezug auf den Rettungsdienst – wenn ich mit meinen Patienten über meine Arbeit gesprochen habe, tauchte dieses Thema mit Abstand am häufigsten auf.

Ebenso häufig war das Unverständnis, dass diese vermeintlich einfache Sache so oft nicht funktioniert.

Und ebenso erstaunt waren die Leute über meine Aussage, dass es eigentlich gut klappt – wären die ein, zwei, vielleicht drei Quertreiber nicht da.

Ernsthaft: gefühlt 97 % der Autofahrer kennen die Rettungsgasse, wissen um ihre Bildung, bilden sie und halten sie frei. Das Problem sind nicht diese 97 %, sondern die 3 % – und die reichen locker aus, um eine sonst perfekt gebildete Rettungsgasse unbrauchbar zu machen.

Und dabei könnte es so einfach sein…

Merke

- Rettungsgasse ab Schrittgeschwindigkeit bilden – Abstand zum Vordermann einhalten

- Rettungsgasse ist auf Außerortsstraßen und Autobahnen mit mindestens zwei Fahrstreifen pro Richtung Pflicht

- Die Rettungsgasse wird immer zwischen dem äußersten linken und dem daneben liegenden Fahrstreifen gebildet – unabhängig davon, wie viele Spuren es gibt oder ob der Seitenstreifen befahren wird

- Die Rettungsgasse ist von allen Fahrzeugen permanent freizuhalten – auch Motorradfahrer dürfen diese nicht nutzen!

- Fahrzeuge werden nicht verlassen!

SaniOnTheRoad auf Ursachensuche

Mir stellt sich die Frage: warum das Ganze? Worin liegen die Gründe für dieses Verhalten?

„Die Gesellschaft ist halt rauer geworden.“

hat mir als Argument nicht gereicht. Das erklärt einfach zu viele Verhaltensweisen gar nicht, oder kratzt nur an der Oberfläche.

Sicher – das „gesamtgesellschaftliche Klima“, wenn man es so nennen möchte, hat sich verändert. Es ist salonfähig, die eigene Meinung auch eisern zu vertreten. „Stand your ground“ ist in gewisser Weise die neue Kompromissbereitschaft.

Und daraus ergeben sich auch die ersten Probleme: abweichende Haltungen, Meinungen und Handlungsweisen werden schlechter akzeptiert und vor allem schlechter toleriert.

Wenn jeder sich selbst der nächste ist, dann ist für die Toleranz anderer wenig Platz – in gewisser Weise spiegelt sich das auch (aber keinesfalls ausschließlich) in der Politik der mittleren bis späten 2010er Jahre wieder.

Und der Rettungsdienst ist „anders“. Genauso wie die Feuerwehr und die Polizei. Rettungsgassen dürfen sie befahren, mit Blaulicht geht’s im Verkehr schneller voran, dann der Ganze Lärm vom Martinshorn, man bleibt auch mal an einer Engstelle stehen, und dann muss der nichts ahnende Autofahrer auch noch fünf Minuten warten. Im Treppenhaus wird nachts um drei beim Heruntertragen des 120-Kilo-Patienten Lärm gemacht, dass der Kanarienvogel nicht schlafen kann. Und und und…

Was früher als normal empfunden wurde, ist in unserer schnelllebigen Zeit schon ein Ärgernis; für manche auch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Dann wird auch mal ungefragt der RTW umgeparkt, oder einfach das Personal beleidigt, bespuckt oder körperlich angegriffen. Dem eigenen Ärger sofort und ungefiltert Luft zu schaffen ist durchaus in Mode.

Es macht also in gewisser Weise die Kombination aus Egoismus und hoher Reizbarkeit – und vor allem: Handeln in völligem Unverständnis dessen, warum Rettungskräfte manche Maßnahmen ergreifen. Das Gute an letzterem ist: hier kann man durch Aufklärung zumindest etwas entgegenwirken.

Problematischer ist eine gewisse „Uniform-Abneigung“ – Uniformträger werden von manchen Personen als Sinnbild eines Staates gesehen, den einige in dieser Form ablehnen. Da ist es auch egal, ob „Polizei“, „Feuerwehr“ oder „Rettungsdienst“ auf der Jacke steht – die Uniform steht dort auch fälschlicherweise stellvertretend für den Staat. Auch wenn es eher selten ist, reicht es manchmal doch für ein „Auslassen des Frustes auf den Staat“ aus.

Gaffen – das ist aus meiner Sicht nicht mehr als die Befriedigung der Sensationsgier auf Kosten anderer. Blaulicht zieht Sensationsgeile quasi magisch an – vollkommen unabhängig davon, wo man sich bewegt.

Ein Autounfall ist für den Durchschnittsbürger oft eine Bereicherung des eher grauen Alltags. Man könnte ja etwas spektakuläres verpassen – das reicht dem simplen Geist schon als Begründung vollkommen aus, um den Verkehr zu behindern, sich selbst und andere zu gefährden, jegliche Formen des Anstands abzulegen und auch Rettungsarbeiten direkt zu behindern.

Es sei hier vor allem auf einige medienwirksame Aktionen der Polizei (u.a. das unmittelbare Herausziehen und direkte Konfrontieren der Gaffer) und der Feuerwehr (man erinnere sich an „Nicht gaffen, Mitglied werden!“-Banner einer Freiwilligen Feuerwehr) hinzuweisen.

All das betrifft vor allem unbeteiligte Dritte. Aber auch Patienten und Angehörige können Täter sein, wobei der Hauptgrund eher woanders liegt.

Es spielt zwar auch durchaus in die Egoismus-Richtung, allerdings in eine andere Schiene: ein zum Teil vollkommen überhöhtes bis realitätsfernes Anspruchsdenken.

So nachvollziehbar und berechtigt der Wunsch nach der bestmöglichen medizinischen Versorgung ist, so limitiert sind in der Präklinik zum einen die Möglichkeiten, Kompentenzen und vor allem die Zuständigkeiten.

Hier taucht erneut ein Verständnisproblem auf – nämlich gerade bei den Möglichkeiten und den Kompetenzen des nicht-ärztlichen Rettungsfachpersonals. Dass manche Maßnahmen einfach nicht freigegeben, kontraindiziert oder zu risikoreich sind, kann und wird nicht jeder Patient verstehen. Durch eine möglichst gute Aufklärung kann man dem Ganzen allerdings zumindest etwas einhalt gebieten.

Ebenso definiert der Laie einen „Notfall“ vollkommen anders als der routinierte Rettungsdienstler. Auch wenn dieser aus medizinischer Sicht korrekt handelt, kann sich der Patient vor den Kopf gestoßen fühlen.

Eskalation – eine Mitschuld des Rettungsdienstes?

„Zu einem Streit gehören immer zwei“

Die Eskalation ist praktisch das Worst-Case-Szenario in einer angespannten Situation. Und ja, auch wenn es blöd klingt: es gehören durchaus zwei Seiten dazu.

Leider trägt das Verhalten mancher (!) Kollegen ganz und gar nicht zur Entspannung der Situation bei. Die Betonung liegt auf „manchen“, es ist eher Ausnahme als Regel. Der hochgradig selbstbewusste Kollege, der mit Stichschutzweste und voll gepackten Holster – selbstverständlich inklusive Pfefferspray und Kabelbinder – am Koppelgürtel laut polternd in die Wohnung marschiert, weckt einfach wenig Sympathien; bei manchen Menschen wird das schon als Feindbild gesehen.

Kommunikation mit dem Patienten, den Angehörigen und Dritten muss sowohl adressatengerecht als auch situationsgerecht erfolgen.

Das bedeutet im Wesentlichen

- ruhig,

- klar,

- für den Angesprochenen verständlich (Fachbegriffe vermeiden, wenn nötig erklären),

- ehrlich (!) – keine falschen Hoffnungen machen,

- in keinem Fall vorwurfsvoll, herablassend, überheblich oder maßregelnd

kommunizieren.

Grundregeln der Höflichkeit beachten, die Menschen zu begrüßen, sich vorzustellen, Distanzzonen einhalten und sich nicht als „Rettungsgott“, Oberlehrer oder Mutter aufspielen entschärft viele Situationen.

Und mal Hand auf’s Herz – über eine blöde Bemerkungen oder einen schlechten Provokationsversuch muss man im Zweifelsfall auch mal hinwegsehen.

Was, wenn die Situation trotzdem weiter hochkocht?

Beim „Hinwegsehen“ liegt die Betonung auf „mal“. Wenn die Gegenseite permanent Grenzen überschreitet, kann und sollte man diese Grenzen ruhig, aber auch deutlich und bestimmt klar machen.

Ehrlich – auch ein Rettungsdienstler muss sich nicht alles gefallen lassen und es steht einem frei, die Grenzen individuell und situationsbezogen zu ziehen.

Auch ein Rettungsdienstler darf sich wehren – sowohl die Notwehr (§ 32 StGB) als auch die „Jedermannfestnahme“ (§ 127 Abs. 1 StPO) gelten für den Rettungsdienst und dürfen dementsprechend auch eingesetzt werden

CAVE

Der Einsatz sollte unbedingt verhältnismäßig sein – Notwehrexzesse bringen nicht nur juristische Probleme mit sich, sondern schaden dem Ansehen des Rettungsdienstes immens.

Eigenschutz geht vor – im Zweifelsfall ist es meist empfehlenswerter, frühzeitig Polizei und/oder Ordnungsamt hinzuzuziehen und bei einer Eskalation sich selbst in Sicherheit zu bringen. Abwägungssache, die jeder im Falle eines Falles anders entscheiden wird.

Eigene Erfahrungen oder: wie schlimm ist es wirklich?

Um es vorneweg zu nehmen: das oftmals gezeichnete Bild, dass Rettungsdienstler bundesweit tagtäglich um ihr Leben fürchten – das ist in der Form Unsinn.

In der Zeit, in der ich im Rettungsdienst bin, waren solche Fälle eher selten, wirkliche Extreme gab es (fast) überhaupt nicht.

Ja, man ist mal mit einem Patienten oder Angehörigen nicht gut zurecht gekommen oder man musste sich einen blöden Spruch gefallen lassen – das habe ich auch schon einige Male erlebt. In den allermeisten Fällen half mir hier tatsächlich eine Deeskalation – in den übrigen eine sehr klare Ansage mit dem Ziehen einer Grenze (und konsequenten Handeln danach).

Das, was es an Extremen gab, waren fast ausschließlich psychisch Kranke – und damit ein klassisches Risikoklientel.

Sowohl aus der Stadt- als auch aus der Landrettung muss ich sagen: ja, diese Fälle gibt es; in den milderen Formen ganz klar regelmäßig – in der Stadt aufgrund der höheren Einwohner- und Einsatzdichte zum Teil wesentlich öfter als auf dem Land.

Extreme, die es in die bundesweiten Medien schaffen, sind nach wie vor allerdings Ausnahmen – wenngleich sie insgesamt doch häufiger sind als noch vor 20 oder 30 Jahren.

Folgt meinem Blog!

Du möchtest nichts mehr verpassen? Neuigkeiten von mir gibt es auch per Mail!

Es gelten unsere Datenschutz– und Nutzungsbestimmungen.

Ich habe meine Erfahunrg mit einem alkoholisierten Jugendlichen gemacht, dem jegliche Impulskontrolle fehlte. Ich noch unerfahren und gutgläubig habe diese Person völlig unterschätzt und einen Abdruck seiner Zähne in meinem Oberschenkel gewonnen.

Das sind natürlich Einsätze, die einem in Erinnerung bleiben.

Bei mir war es eine „starke Blutung“ bei einem psychisch auffälligen Patienten – das Bowie-Messer auf dem Küchentisch ist mir erst dann aufgefallen, als mein Kollege es vom Tisch runtergeschoben hat…