Bei „Aus dem Pflaster-Laster“ berichte ich von Einsätzen, dem Alltag auf der Rettungswache und von aktuellen Themen – von purer Routine bis zum Drama. Am Ende ziehe ich mein Fazit der Einsätze und zeige auf, was gut lief und was besser laufen könnte. Namen von Patienten, Orten und Kollegen lasse ich selbstverständlich aus.

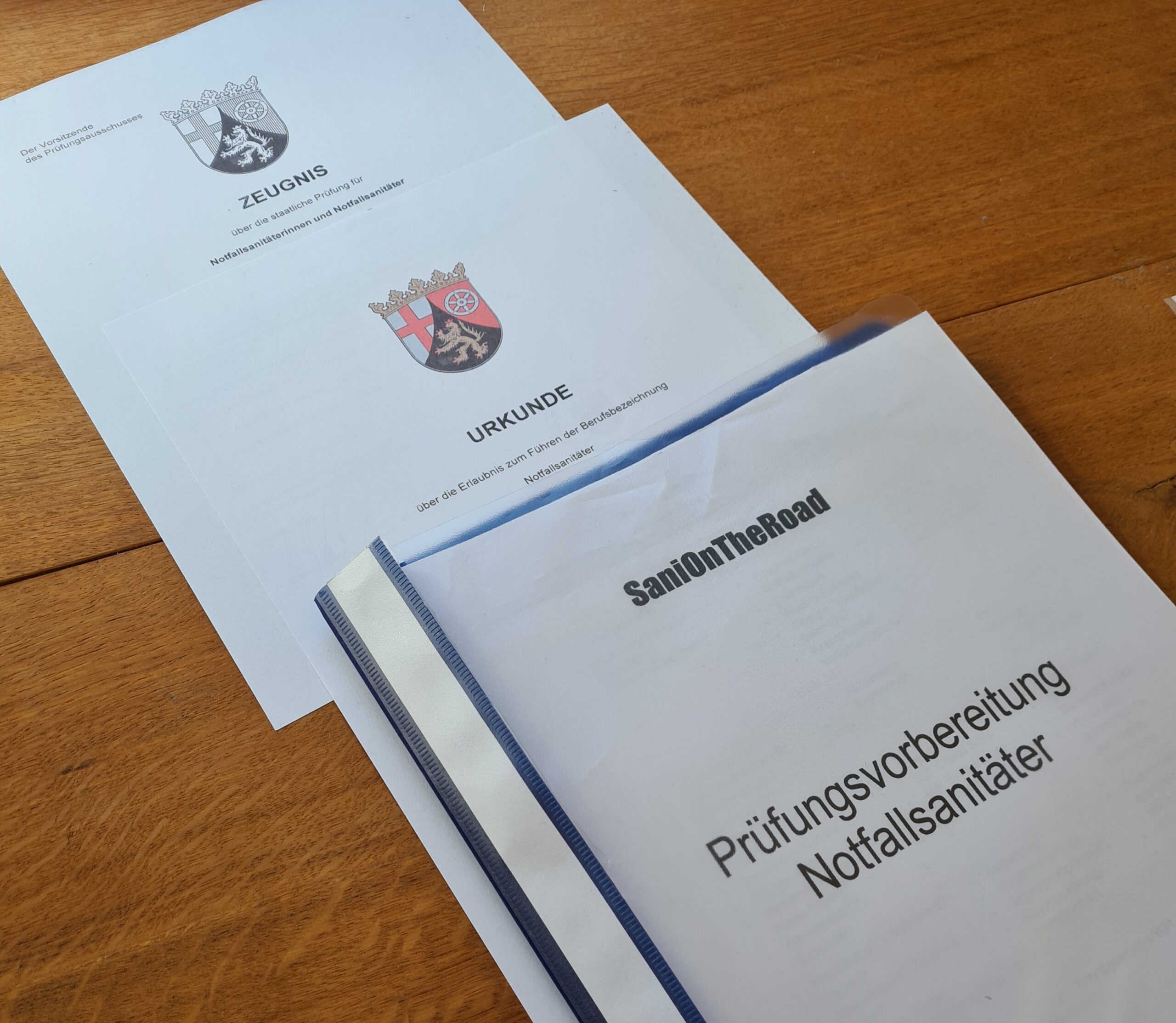

Ich habe ja durchaus schon einiges zur Notfallsanitäterausbildung geschrieben – sei es der ganze allgemeine Rahmen, den Aufbau der Ausbildung im Detail oder auch meine Erfahrungen in den Prüfungen und der Prüfungsvorbereitung.

Eigentlich fehlt nur noch eine Sache: mein Erfahrungsbericht von der Ausbildung an sich.

Nachdem das Thema Ausbildung mittlerweile auch schon etwas hinter mir liegt, kann ich die Kernaspekte und meine Eindrücke zusammenfassen – und auch einfach mal rückblickend bewerten. Das bietet sich auch an, denn drei Jahre waren eine vergleichsweise lange Zeit.

Ich möchte betonen, dass es sich hier um meine subjektiven Eindrücke handelt – diese können von manch anderen durchaus anders gesehen werden und erheben absolut keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.

Wer eine kleine Übersicht zu meinen Beiträgen der NotSan-Ausbildung möchte, ist mit folgenden Beitrag gut bedient:

Inhaltsverzeichnis

- Ein paar Worte zum Background

- Erfahrungsbericht Berufsfachschule

- Erfahrungsbericht Klinikausbildung

- Erfahrungsbericht Lehrrettungswache

- Wie hoch ist der Anspruch wirklich?

- Resümee

Ein paar Worte zum Background

Auch wenn ich gerne auf meinen Lebenslauf als Selbstbeweihräucherung verzichten würde, glaube ich, dass es hier durchaus sinnvoll sein kann, um meine Eindrücke und Erfahrungen einzuordnen.

Wie die allermeisten anderen Bewerber hatte ich meinen Einstieg in den Rettungsdienst nicht direkt über die Ausbildung – bei mir war es ein FSJ im Rettungsdienst direkt nach dem Abitur, wo ich den Rettungssanitäter machen konnte und ein Jahr auf meiner Wache geblieben bin.

Anfangs dachte ich „Nette Erfahrung, mehr nicht„, meine berufliche Zukunft hatte ich zu jenem Zeitpunkt noch gänzlich anders vermutet. Es kam natürlich alles anders als geplant – die Arbeit im Rettungsdienst hatte mir Spaß gemacht und meine Pläne änderten sich allmählich. So kam, direkt nach dem Ende des FSJ, die Anstellung als Rettungssanitäter im Hauptamt, ebenfalls auf „meiner“ Wache.

Damals, bei noch nicht derart extremen Personalmangel, als Zweijahresvertrag.

Eingesetzt wurde ich schon im FSJ sowohl im qualifizierten Krankentransport als auch auf dem RTW, im Hauptamt kam dann nach einiger Zeit dann doch noch das NEF hinzu – das war „damals“ in Rheinland-Pfalz noch möglich.

Und irgendwann kam dann, vielleicht auch nach etwas Überzeugungsarbeit von Kollegen und Praxisanleitern, die Bewerbung für die Ausbildung. Nach einem Jahr FSJ und einem Jahr im Hauptamt als RS ging es dann, als einer von acht Azubis, in die Notfallsanitäterausbildung.

Ich war rettungsdienstlich also durchaus eingelebt und nicht mehr allzu „Grün hinter den Ohren“ und lag damit so ziemlich im „Erfahrungsdurchschnitt“ der Azubis meines Kurses – von „ein paar Monaten“ bis zu „über fünf Jahre“ im Rettungsdienst hatten wir alles. Und jeder aus meinem Kurs hatte vorher bereits eine rettungsdienstliche Qualifikation.

Ein wenig Vorbereitung hatte ich mir durchaus gegönnt: einerseits mal mit etwas Literaturstudium mit Fachliteratur – allen voran mit dem „MKK für den Rettungsdienst“ – sowie das Einstudieren der lokalen SOPs mit den Kollegen auf der Wache.

Erfahrungsbericht Berufsfachschule

Damals wie heute steht für mich nichts so sehr für die Ausbildung wie die Berufsfachschule. Wahrscheinlich hat mir keine andere der Ausbildungsstätten so viel vermittelt und Input gegeben – dafür habe ich mich auch über keine so oft und so intensiv geärgert wie über die Schule.

In meinem Jahrgang waren vier Kurse, jeweils rund 25 Schüler, und unser Kurs hatte einen komplett neuen Klassenlehrer bekommen, der praktisch mit uns angefangen hatte.

Unser Klassenlehrer war durchweg motiviert und – das merkte man – legte auch sehr viel Wert auf eine gute und umfassende schulische Ausbildung, die auch (zum Teil sehr deutlich) über das Prüfungsminimum hinausgeht. Die relative Unkenntnis der auch für ihn unbekannten Verfahrensweisen der Schule machte er mit Engagement definitiv wett; er kümmerte sich gut um die Probleme.

Dementsprechend waren seine Unterrichte und Klausuren auch gestaltet – in relativ vielen Punkten sind wir deutlich tiefer in die Materie eingestiegen, als es notwendig gewesen wäre. Das hat zumindest nicht alle Mitazubis nur gefreut und so einige kamen durchaus ins Straucheln. Es zeichnete sich aber auch ebenso schnell ab, wer in die Spitzengruppe gehört und wer nicht.

Das erste Lehrjahr war von medizinisch-wissenschaftlichen Grundlagen geprägt, neben verschiedenen Skilltrainings wie der Immobilisation und dem durchaus intensiven BLS-AED-Training mit Zertifizierung. Einen Großteil des Unterrichts machte sowohl die Einsatzkunde aus, einen noch größeren Teil die Anatomie und Physiologie.

Die Rettungssanitäter-Äquivalenzprüfung war für keinen im Kurs von Bedeutung – es waren bereits alle RS, dementsprechend wenig fokussiert wurden wir darauf vorbereitet. Letztendlich war die Hürde aber auch leicht zu nehmen.

Der Themenbereich Anatomie wurde an unserer Schule seinerzeit durch eine externe Heilpraktikerin unterrichtet – sie hatte ein komplettes Konzept für den Themenbereich, den sie seit Generationen (auch schon in der Rettungsassistentenausbildung) so unterrichtete.

Fachlich war sie durchaus patent und konnte Fragen zu ihren Themenbereichen durchweg problemlos beantworten. Didaktisch…fand ich es schlimm. „Powerpoints durchklicken“ in einer selten dagewesenen Langsamkeit war nicht das Gelbe vom Ei. Da die Heilpraktikerin keinerlei rettungsdienstliche Ausbildung hatte (und auch sonst kaum Bezug zum Rettungsdienst), gab es auch keinerlei Schwerpunktsetzung, was das Lernen nicht unbedingt einfacher machte.

Leider entsprach sie auch dem klassischen Heilpraktiker-Stereotypen und fiel durchaus mit alternativmedizinisch-esoterisch angehauchten Ansichten auf, was keineswegs für allzu große Zustimmung sorgte.

Anfang des zweiten Lehrjahres hatte uns unser Klassenlehrer verlassen, um eine Stelle an einer anderen Rettungsdienstschule anzunehmen. Ab dann wurde es wirklich chaotisch. Eigentlich fühlte sich niemand wirklich zuständig für unseren Kurs, und die neue „zentrale Stundenplanung“ war…ein absolutes Desaster.

Es fehlten uns permanent Themen, andere wurden doppelt und dreifach behandelt – was letztendlich zu Beschwerden führte und der Notwendigkeit, sämtliche Leiter Rettungsdienst einzuladen und die Lage zu erklären.

Wir profitierten allerdings noch recht lange von dem intensiven Unterricht mit unserem ersten Klassenlehrer – wir bekamen eine neue Klassenlehrerin, die nur wenige Monate später wegen Schwangerschaft weg war und dann durch unseren letzten Klassenlehrer ersetzt wurde.

Ab dann ging es wieder bergauf – der Unterricht wurde besser (keine 10-Minuten-Powervorträge und Gruppenarbeiten, die nie besprochen wurden) und die Themen wurden Schritt für Schritt aufgearbeitet, es gab vermehrt Praxistrainings und jeweils eine Woche Simulationstraining für Trauma und internistische Fallbeispiele und am Ende eine intensive und durchaus brauchbare Prüfungsvorbeitung.

Durch die Verzögerung zogen sich Pathophysiologie und einige große Krankheitsbilder bis ins dritte Lehrjahr, einige Nebenthemen kamen vergleichsweise kurz. Algorithmen – in unserem Falle die DBRD-Musteralgorithmen – wurden in der Schule kaum besprochen, hier wurde allerdings auch klar kommuniziert, dass dies grundsätzlich in der Eigenverantwortung der Schüler liegt.

Nachdem die Schule zentral an einem Standort Blockunterricht durchführt, bekamen wir auch Unterkünfte gestellt. Das „Zusammenwachsen“ des Kurses ist zumindest meiner Meinung nach eher der gemeinsamen Freizeit geschuldet gewesen, als der Schule an sich.

Und es hat sich auch durchaus gelohnt: neben allerlei an Freizeitaktivitäten gab es auch gemeinsame Kursabende und – Lerngruppen. Wahrscheinlich hat das Fachsimpeln, das gemeinsame Lernen und der Austausch und die Diskussion mit den anderen, gerne auch nach ein paar Bier, den Großteil des Lernens und den Lernerfolg ausgemacht.

Heutige Einschätzung

Es gab in der Schule einfach unglaublich viele organisatorische Probleme, die viel zu lange ignoriert wurden. Gerade die „Teamleitung NFS-Ausbildung“ war alles andere als beliebt und engagiert und mitunter auch dafür verantwortlich, dass gute Konzepte sich nicht durchsetzen konnten – diese Struktur ist im Laufe der Ausbildung dann auch abgeschafft worden.

Insgesamt war die Schule durchaus „bemüht“, eine gute Ausbildung zu liefern – effektiv ist aber sehr viel an den Schülern selbst hängen geblieben und die Lehrrettungswachen mussten relativ viel kompensieren.

„Wir machen hier Erwachsenenbildung!“

war eine Catch Phrase, die in unserem Kurs bisweilen für „Bringt es euch selbst bei, wir kriegen es nicht hin“ stand.

Das war allerdings kein Problem des Unterrichts an sich oder der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten – diese waren prinzipiell gut oder zumindest überdurchschnittlich – sondern eben an den Organisationsproblemen. Und dem Dozentenmangel.

Fairerweise muss man aber auch festhalten: es sind keine Probleme, die „meine“ Schule allein gepachtet hat – bei anderen Rettungsdienstschulen war es nicht unbedingt anders.

Insgesamt sehe ich die Zeit durchwachsen – auch heute noch. Es gab zwar viele Probleme und Schwierigkeiten, aber auch sehr viele Momente der Freude und Dinge, die man durchaus vermisst. Es fehlt mir so ein wenig der Austausch und das gemeinsame Ärgern, der in der Schule einfach an der Tagesordnung war.

Was ich anderen mitgeben möchte

Die Berufsfachschule hat grundsätzlich ein sehr hohes Lernpotential – es hängt allerdings neben dem jeweiligen Dozenten auch von einem selbst ab. Ohne Eigeninitiative wird es nicht laufen.

Ich kann jedem nur raten, hier dranzubleiben – wenn man kontinuierlich etwas macht, wird man eigentlich nie in „Lernstress“ verfallen und auch für Klausuren oder das Examen nicht so leicht in die Bredouille kommen. Der Unterricht muss nachbereitet werden, und das zu tun, liegt an den Auszubildenden – nicht an der Schule.

Es kann auch durchaus ein, dass man die Probleme der Berufsfachschule zumindest teilweise kompensieren muss. Man darf sich darüber ärgern und darf sich begründet beschweren, es entbindet einem aber nicht davon, selbst etwas zu tun.

Welche Lernmethode zu einem passt, muss man selbst herausfinden. Unterschiedliche Lernmethoden kombinieren ist absolut genial – und gerade gemeinsame Lerngruppen sollte man ins Auge fassen.

Erfahrungsbericht Klinikausbildung

Den kleinsten Umfang in der Ausbildung nimmt die Klinikausbildung ein – und doch ist sie essentiell und die Nummer zwei im Bunde der praktischen Ausbildung am Patienten.

Mit Ausnahme der Psychiatrie war ich für alle klinischen Ausbildungsabschnitte an unserem Maximalversorger eingeteilt. Auch hier war es jeweils „blockweise“.

Als NotSan-Azubi in der Klinik kann es durchaus…schwierig sein. Man arbeitet in einem anderen Bereich des Gesundheitssektors und lernt die Schnittstelle zum Rettungsdienst von der anderen Seite kennen. Und man muss leider auch sagen, dass die andere Seite nicht immer begeistert vom Rettungsdienst ist und mit der NFS-Ausbildung auch nicht immer etwas anfangen kann.

In meinem Fall kamen im ersten Lehrjahr die „spezifischen“ Ausbildungsteile in der Notaufnahme und der Anästhesie vor dem allgemeinen Pflegepraktikum. Das finde ich bis heute nicht unbedingt sinnvoll.

Angefangen hatte alles mit der Notaufnahme – und wie erwartet gab es hier eigentlich keinerlei Probleme. Man kennt sich ja aus den Diensten und das Gegenüber weiß mit dem Rettungsdienst etwas anzufangen. Nachdem auch bekannt ist, dass die meisten Azubis bereits im Rettungsdienst unterwegs sind, wird man auch ziemlich schnell „eingesetzt“.

Zwei Tage „mitlaufen“ und Einweisung in das Notwendigste, dann durfte man mehr oder weniger voll mitarbeiten. Auch wenn ich mir an der ein oder anderen Stelle durchaus etwas mehr „Ausbildung“ gewünscht hätte, war es eine coole Erfahrung, so schnell ein „Teil des Teams“ zu werden. Es war auch sehr eindrücklich, welchen Belastungen man in der Notaufnahme tatsächlich ausgesetzt ist. Die Arbeitsbelastung war im Schnitt deutlich höher als im Rettungsdienst.

Auch über die Anästhesie kann und konnte ich nicht klagen. Im ersten Anästhesie-Block war ich ausschließlich in den „Außen-OPs“ außerhalb des Zentral-OPs eingesetzt. Hier sind oft feste Teams, es herrscht weniger Zeitdruck und man hatte durchaus viel Gelegenheit, selbst etwas zu machen. Sowohl die Anästhesiepflege als auch die Anästhesisten und Operateure waren durchweg gewillt, viel zu zeigen und zu erklären. Bisweilen wurde man auch mal ins kalte Wasser geschmissen – „nicht warten, machen!“

Im zweiten Anästhesieblock war ich hingegen komplett im Zentral-OP. Die Stimmung war etwas weniger locker, es war stressiger und es lief bei weitem viel mehr parallel ab. Hier kam es darauf an, mit wem man eingeteilt wurde – zwischen „total super“ bis „heute hätte ich zuhause bleiben können“ war hier alles dabei.

Grundproblem war auch: es waren ständig Famulanten und PJler mit dabei, die natürlich auch etwas machen sollten – in den allermeisten Fällen hat aber die Absprache gut funktioniert und man konnte auch durchaus Erfahrungen austauschen.

Die allgemeine Pflege als dritter Teil war dann aber doch ein „Kulturschock“. Normalstation, fernab von jedem rettungsdienstlichen Bezug. Trotz telefonischer Vorankündigung in der Vorwoche wusste niemand von nichts, die Stationsleitung war relativ hilflos mit dem NotSan-Azubi, der plötzlich da stand und…es lief nicht.

Ich war durchaus gewillt, meinen Beitrag zur Stationsarbeit zu leisten und konnte das – je nachdem, wer Dienst hatte – mehr oder minder gut umsetzen. Die Bereitschaft der Station, sich auf mein Curriculum einzulassen, war relativ gering. Das ging dann letztendlich soweit, dass ich diskutieren musste, ob ich tatsächlich Blutzucker messen darf…hier kam es dann letztendlich über die Pflegedienstleitung zur Klärung. Und ich war froh, als diese zwei Wochen rum waren.

Der Einsatz auf der Intensivstation war hingegen wieder deutlich entspannter, die Voranmeldung hat funktioniert, Stationsleitung und Praxisanleiter wussten Bescheid und die Grundsatzbesprechung à la „Was soll gemacht werden?“ war problemlos. Ich war auf einer rein internistischen Intensivstation und es war viel „learning by doing“. Es wurde durchaus darauf geachtet, dass ich möglichst mit motivierten und fachlich überdurchschnittlichen guten Pflegekräften mitlaufe, und auch die Assistenzärzte und die Oberärzte waren gerne bereit, Sachen machen zu lassen und zu erklären.

Bei dem Einsatz auf der Gynäkologie hatte ich ähnliche Befürchtungen wie auf der Normalstation der Inneren – zu unrecht. Das Stationsteam war sehr nett, hat mir einiges zugetraut und ermöglicht – darunter z.B. auch die Möglichkeit, einen Tag im Kreißsaal verbringen zu dürfen. Gleichermaßen wurde ich hier auch in die üblichen Stationsaufgaben mit eingebunden.

Vor dem Einsatz in der Psychiatrie hatte ich durchaus Respekt – allzu große Berührungspunkte hatte ich außer den Einsätzen nicht, es war ein anderes Krankenhaus und die Strukturen waren relativ unbekannt. Nichtsdestotrotz war der Ablauf hier am „problemlosesten“ – die Pflegedienstleitung wusste Bescheid, die Stationsleitung wusste Bescheid und ich wurde ziemlich schnell in den Stationsalltag integriert. Sowohl einige theoretische Themen (z.B. Unterbringung) als auch „Sonderwünsche“ wie die Teilnahme an Visiten oder Aufnahmegesprächen wurden mir ermöglicht.

Heutige Einschätzung

Insgesamt betrachte ich meine klinische Ausbildung als gut – aber nicht unbedingt überragend.

Es wurden zweifellos die Skills vermittelt, die man als NFS braucht, und es war eine super Gelegenheit, sich Hintergrundwissen anzueignen und die Schnittstellen kennen zu lernen. Insgesamt hätte ich mir aber etwas mehr Struktur und organisatorisch besser funktionierende Abläufe gewünscht – da wurde aber auch seitens der Schule nachgebessert.

Schade ist es, dass gerade in der Pflege einige Leute eine gewisse Abneigung gegen den Rettungsdienst haben und diese auch z.T. sehr unverblümt ausleben. Darüber zu stehen ist nicht immer ganz einfach.

Unterm Strich hatte allerdings jeder Teil – die allgemeine Pflege mal ausgenommen – einen Benefit für mich.

Was ich anderen mitgeben möchte

„Das Krankenhaus ist nicht der Rettungsdienst“

Man arbeitet hier in gänzlich anderen Strukturen und mit unterschiedlichen Abläufen. Ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, sich darauf einzulassen und offen zu sein – ja, auch für die unter Rettungsdienstlern maximal unbeliebte „Grundpflege“.

Es bietet sich unbedingt an, vor dem jeweiligen Block Bescheid zu geben, dass man kommt und zum Beginn das Curriculum, die Anforderungen, die eigenen Wünsche und die Wünsche der Station zu besprechen. „Was darf man?“ sollte zu Beginn festgelegt werden. Die Unterschiede zwischen dem Rettungssanitäter und Notfallsanitäter müssen dem Personal jedenfalls deutlich sein.

Es kommt auf jeden Fall gut an, wenn man auch einfach mal bei den Sachen mit anpackt, welche kein explizites Lernziel sind.

Wenn man irgendwo gar nicht zurecht kommt, sollte man aber auch nicht zögern und die Stations- oder Pflegedienstleitung informieren und ggf. nach Lösungen suchen. Am Ende muss einem bewusst sein, dass das Krankenhaus selbst nur eine begrenzte intrinsische Motivation hat, Rettungsdienstler auszubilden.

Erfahrungsbericht Lehrrettungswache

Hm, was soll ich hier schreiben?

Die Lehrrettungswache war ja bereits vor der Ausbildung mein „regulärer“ Arbeitsplatz, dementsprechend hat sich durch die Ausbildung an sich nicht allzu viel geändert.

Ich hatte anstelle des Rahmendienstplans nun wieder einen Monatsdienstplan, ich wurde überwiegend bis fast ausschließlich auf dem RTW eingeteilt – selten als „dritter Mann“, meist als reguläres Besatzungsmitglied und es waren etwas mehr Dienste mit Praxisanleiter.

Im Prinzip war es für mich ganz normaler Berufsalltag – Einweisungen waren nicht mehr nötig, da alle vorhanden, und ich habe „meine Arbeit“ mehr oder weniger normal weitermachen können, wie bisher auch.

Der wahrscheinlich größte Unterschied war: ich habe die Einsätze praktisch alle von Beginn an geführt und die Patientenbetreuung übernommen. Das war vorher zwar durchaus auch üblich, allerdings nicht in dieser Konstanz. Das ist letztendlich auch der Tatsache geschuldet, dass ich als „RS mit Einsatzerfahrung“ die Basics nicht mehr lernen musste – bei Azubis ohne Vorkenntnisse sieht so etwas natürlich anders aus.

Bisweilen wurde die Zeit auch genutzt, um Themen aus der Berufsfachschule aufzufrischen, zu besprechen und zu vertiefen – das blieb allerdings eher im Rahmen.

Bei uns wurde das Prinzip „Lernen durch Lehren“ gelebt – NotSan-Azubis haben häufig die Rolle eines Mentors für RS-Praktikanten, „frische“ RS und Azubis in niedrigeren Lehrjahren übernommen. Das hat einerseits dazu geführt, dass man selbst gut „im Stoff“ bleibt, andererseits auch einen recht steten Wissenstransfer gewährleistet. So gesehen haben wir aus der Not „Praxisanleiter haben zu wenig Zeit“ eine Tugend gemacht.

Theoretische Arbeit fiel eher bedingt an und beschränkte sich überwiegend auf Medikamentenausarbeitungen, Einsatzberichte und das Führen des Berichtshefts (wichtig!). Das einzige größere Projekt in dieser Hinsicht war eine Facharbeit – in meinem Fall über das Thema „Intubation und Beatmung im Rettungsdienst“.

Im Verlauf der Ausbildung haben sich Azubi-RTW-Dienste etabliert – zwei Azubis, meist 2. und 3. Lehrjahr plus ein Praxisanleiter. Die beiden Azubis arbeiten zusammen den Einsatz ab, der Praxisanleiter greift nur bei Problem ein und gibt ein strukturiertes Feedback ab. Ein Ausbildungstool mit hohem Spaß- und sehr großen Lernfaktor, das ich gerne öfter gehabt hätte.

Praxistage fanden in der Wachenausbildung immer mal wieder unregelmäßig statt, mal durch Praxisanleiter, mal durch Azubis organisiert, mal ein paar Stunden zu speziellen Themen, mal ein ganzer Tag queerbeet.

Am Ende hat in der Freistellung zur Prüfungsvorbereitung die Wache auch tatkräftig mit Praxistrainings unterstützt, mal mit, mal ohne Praxisanleiter.

Nachdem ich nach wie vor auf der Wache bin, hat sich mein Eindruck heute im Vergleich zur Ausbildung nicht wesentlich geändert – und auch sonst gibt es wenig spezielle Dinge, die ich an dieser Stelle mitgeben kann.

Wie hoch ist der Anspruch wirklich?

Wie schwer ist die NotSan-Ausbildung wirklich?

Man stößt ja durchaus öfter auf diese Frage, die man pauschal fast nur mit einem „Es kommt drauf an“ beantworten kann.

Insgesamt schätze ich den Anspruch der NotSan-Ausbildung – gemessen an Voraussetzungen, Aufgabenbereich des Notfallsanitäters und der gelebten Praxis – als durchaus hoch für eine Berufsausbildung ein.

Der Notfallsanitäter wird zur Fachkraft in einem sehr speziellen und fordernden Bereich der Medizin ausgebildet und ist dahingehend einfach das Maß der Dinge. Eine derart hohe Eigenverantwortung und einen solchen Kompetenzspielraum findet man auf dem Level „abgeschlossene Berufsausbildung“ bisweilen eher selten.

Das spiegelt sich auch in der Ausbildung wieder.

Ein weiterer Faktor ist eben, dass der überwiegende Teil der Auszubildenden bereits Vorerfahrungen im Rettungsdienst besitzt und man regelhaft darauf aufbaut – gefühlt die Hälfte der Azubis hat Abitur, einige spielen sicherlich mit dem Gedanken eines Medizinstudiums und einige haben bereits ein paar Semester an einer Hochschule oder gar einen Hochschulabschluss hinter sich.

Das Gros der Auszubildenden fordert dementsprechend auch eine fundierte, umfassende Ausbildung.

Man muss sich vor Augen halten: Geschenkt wird einem in dieser Ausbildung nichts – und ohne etwas zu tun, wird der Erfolg höchstwahrscheinlich ausbleiben. Ansonsten: machbar, erfordert aber Fleiß und ist bisweilen durchaus anstrengend.

Resümee

Ich blicke mittlerweile – auch trotz aller Schwierigkeiten – immer noch positiv auf meine Ausbildungszeit zurück. Vielleicht hatte ich an einigen Punkten mehr „Glück“ als andere, vielleicht an einigen mehr „Pech“.

Drei Jahre sind eine lange Zeit und man kann definitiv nicht erwarten, dass alles rund laufen wird. Man wird sich ärgern, aufregen oder enttäuscht sein wie in jeder anderen Ausbildung und in jedem anderen Beruf auch.

Bereut habe ich die Ausbildung zum Notfallsanitäter nie. Nicht einen Tag. Der Rettungsdienst macht mir immer noch genauso viel Spaß wie am ersten Tag – auch mit mehr Erfahrung, auch ohne rosarote Brille, auch wenn einem viele Dinge bewusst sind, die suboptimal laufen.

Der Virus „Rettungsdienst“ infiziert aber nicht jeden – und ich kann auch nur jedem dazu raten, sich selbstkritisch die Frage zu stellen, ob man sich langfristig in diesem Berufsfeld sieht, bevor man sich zur Bewerbung entscheidet und sich ggf. einem Auswahlverfahren stellt.

Interessenkonflikte

Der Autor gibt an, dass keine Interessenkonflikte bestehen.

Quellen

SaniOnTheRoad (2022): Einstellungstests für NotSan-Azubis, abgerufen unter https://saniontheroad.com/einstellungstests-fuer-notsan-azubis/ am 25.04.2022

SaniOnTheRoad (2022): Übersicht: Rund um das Notfallsanitäter-Examen!, abgerufen unter https://saniontheroad.com/uebersicht-rund-um-das-notfallsanitaeter-examen/ am 25.04.2022

SaniOnTheRoad (2022): Welche Fachliteratur im Rettungsdienst braucht man wirklich?, abgerufen unter https://saniontheroad.com/welche-fachliteratur-im-rettungsdienst-braucht-man-wirklich/ am 25.04.2022

SaniOnTheRoad (2021): NotSan-Examen – die Prüfungsvorbereitung, abgerufen unter https://saniontheroad.com/notsan-examen-die-prufungsvorbereitung/ am 25.04.2022

SaniOnTheRoad (2020): „Kleines 1×1 des Rettungsdienstes“ – Teil 22: Freiwilligendienste im Rettungsdienst, abgerufen unter https://saniontheroad.com/kleines-1×1-des-rettungsdienstes-teil-22/ am 25.04.2022

SaniOnTheRoad (2020): 1.3 Rettungsdienstliche Schnittstellen, abgerufen unter https://saniontheroad.com/1-3-rettungsdienstliche-schnittstellen/ am 25.04.2022

SaniOnTheRoad (2020): „Kleines 1×1 des Rettungsdienstes“ – Teil 8: Notfallsanitäterausbildung im Detail, abgerufen unter https://saniontheroad.com/kleines-1×1-des-rettungsdienstes-teil-8/ am 25.04.2022

SaniOnTheRoad (2019): „Kleines 1×1 des Rettungsdienstes“ – Teil 4: How to get started?, abgerufen unter https://saniontheroad.com/kleines-1×1-des-rettungsdienstes-teil-4/ am 25.04.2022

SaniOnTheRoad (2019): „Kleines 1×1 des Rettungsdienstes“ – Teil 2: Ausbildungen im Rettungsdienst, abgerufen unter https://saniontheroad.com/kleines-1×1-des-rettungsdienstes-teil-2/ am 25.04.2022

Folgt meinem Blog!

Du möchtest nichts mehr verpassen? Neuigkeiten von mir gibt es auch per Mail!

Es gelten unsere Datenschutz– und Nutzungsbestimmungen.

5 Kommentare zu diesem Beitrag: